いつでも診てもらえる地域の「かかりつけ医」を目指して

地域医療の要となるプライマリ・ケア

みなと会は地域の患者さんの「身近にあって、何でも相談にのってくれる総合的な医療(プライマリ・ケア)」の提供を目指して設立されました。

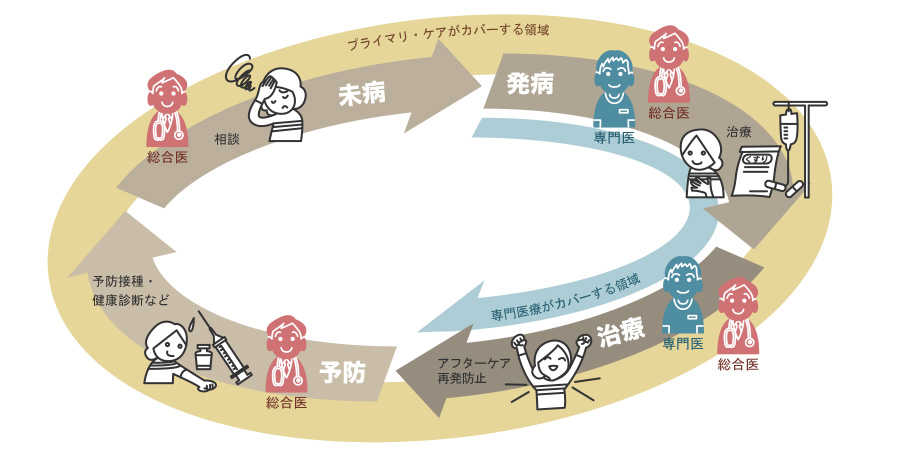

プライマリ・ケアは簡単に言うと緊急の場合の対応はもちろん、患者さんの継続的な医療サポートや、病気になる前でも健康診断の結果についての相談など、幅広く行う医療のことです。これまでの医療は発症した臓器に応じた専門医が治療することが常でした。しかし患者さん一人ひとりを包括的にサポートできる医療が求 められるようになり、プライマリ・ケアのニーズが高まっています。

プライマリ・ケアを担う総合医

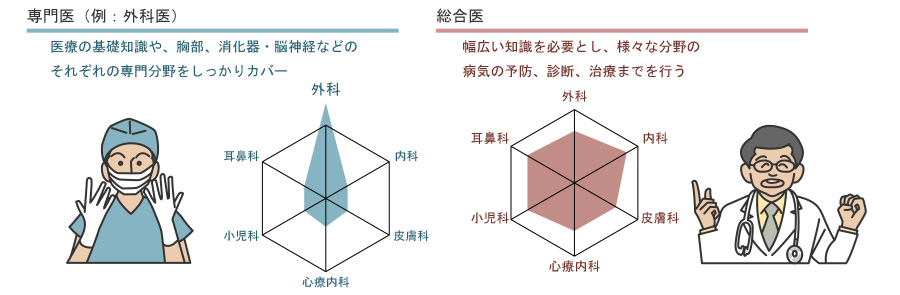

プライマリ・ケアを行う医師は総合医と呼ばれ、専門的なトレーニングを受けて患者さんの抱える様々な問題にいつでも幅広く対処できる能力を身につけています。言わば『何でも診る専門医』です。最近特に注目を 集めており、大学機関でも研究や人材の育成が図られており、大学病院にもプライマリ・ケアを施す「総合診療科」が創設されています。

専門医と総合医の違い

地域医療の要となるプライマリ・ケア

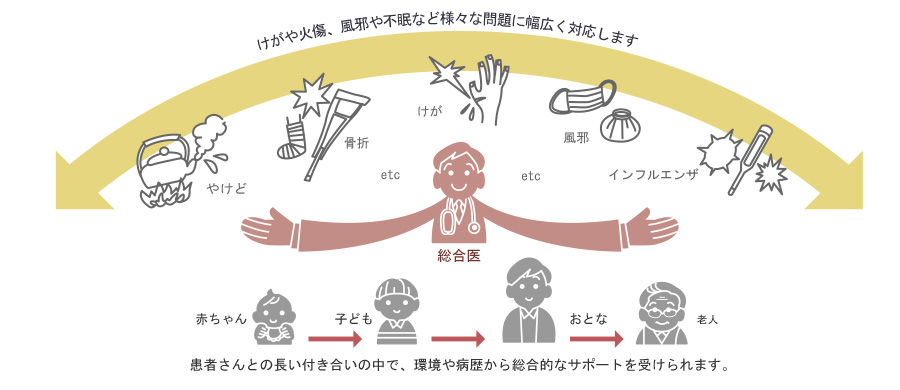

プライマリ・ケアにはいくつか条件が必要とされます。まずは「かかりやすさ」。近くて足を運びやすいことは地域の医療機関にとって不可欠です。また夜間の発熱などの突然の症状にも対応できることも「かかりやすさ」の大きな要素といえます。また症状について充分な説明してくれる「わかりやすさ」も重要です。

さらに小児から老人まで性別や年齢、臓器にとらわれることなく診療を行うことが総合医には求められます。かかりやすい病院であれば、疾病時だけでなく、予防や検診といった疾病前から病院を利用することができます。つまりさまざまな病気に対しても「まとめて」最初に診察してもらえ、さらに継続的に「続けて」受診できることがプライマリ・ケアのメリットでもあります。

さまざまな情報から判断できる総合医

継続的な患者さんの医療情報により、総合医は包括的な健康状態を知ることができ、様々な要因から起こる病因の特定しづらい病気も的確に判断することができるようになります。実際診察に来られる患者さんの大半の症状については、総合医の診療により治すことができています。

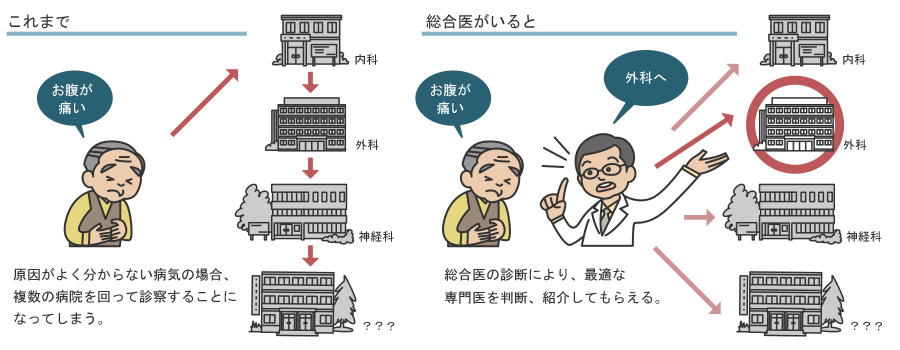

とは言え、総合医はスーパーマンではありません。深刻な病状のときには、より高度な医療を提供できる最適な専門医を紹介することも役割の一つです。自身の判断で受診した専門医院から、別の病院を紹介されて、なかなか原因がわからなかったというケースも、総合医なら患者さんとの長いお付き合いで、環境や病歴などの総合的な視点から判断してもらえます。このような他の医療機関と連携したり、保険・介護機関とも連携できるネットワークを持つ、言わば「つながり」もプライマリ・ケアの要素です。

病状が深刻なのに原因がわからないと…

このように地域のかかりつけ医がいないことが原因で、十分な治療を受けられない患者さんが多い都市部において、「総合医によるより良い医療、サポートを提供すること」がみなと会の理念です。